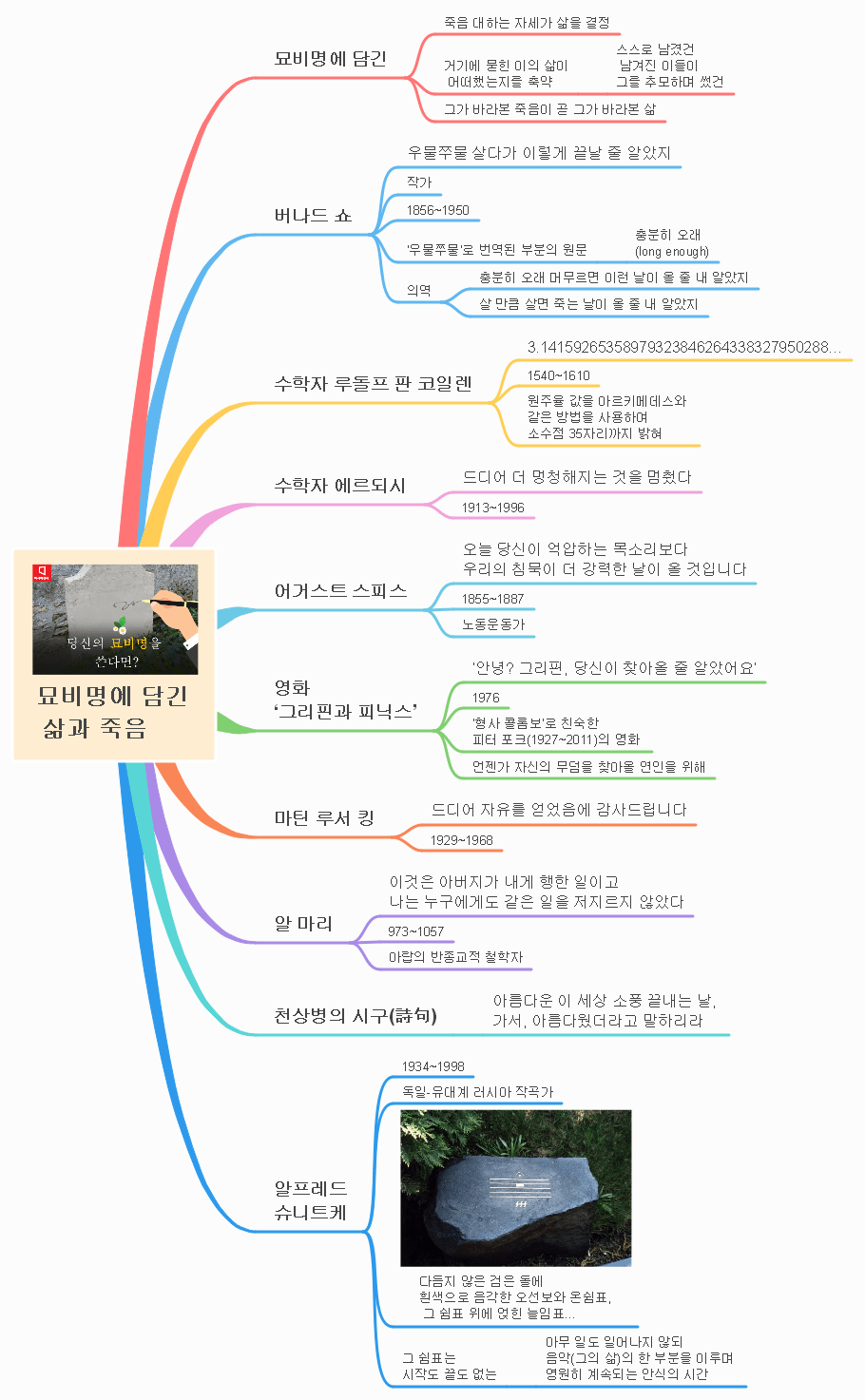

삶의 끝자락에서 남겨진 한마디는 그 사람이 어떻게 살아왔는지를 함축적으로 보여준다. 묘비명은 단순한 문장이 아니라, 고인의 철학과 신념, 삶의 태도를 담아낸 마지막 메시지다. 때로는 자신이 직접 남긴 말이 되기도 하고, 남겨진 이들이 추모하며 새긴 문구가 되기도 한다. 결국 그가 바라본 죽음이 곧 그가 바라본 삶이다.

죽음과 삶을 압축한 마지막 한마디 ⏳

📖 버나드 쇼 – “우물쭈물 살다가 이렇게 끝날 줄 알았지”

1856~1950, 작가

영국의 극작가 버나드 쇼는 날카로운 풍자로 유명했다. 그의 묘비명은 한국어로는 “우물쭈물 살다가 이렇게 끝날 줄 알았지”라고 번역되었지만, 원문은 *“I knew if I stayed around long enough, something like this would happen”*이다. 이를 의역하면 “충분히 오래 머무르면 이런 날이 올 줄 내 알았지” 또는 “살 만큼 살면 죽는 날이 올 줄 내 알았지”로 해석할 수 있다. 그의 특유의 재치가 담긴 묘비명이다.

🔢 루돌프 판 코일렌 – “3.14159265358979323846264338327950288…”

1540~1610, 수학자

네덜란드의 수학자 루돌프 판 코일렌은 원주율을 소수점 35자리까지 계산한 인물이다. 그의 묘비에는 무덤의 주인보다 숫자가 더 돋보인다. 이는 그가 평생을 바쳐 탐구한 결과를 영원히 기억하게 만드는 장치다.

🧠 에르되시 – “드디어 더 멍청해지는 것을 멈췄다”

1913~1996, 수학자

괴짜 천재 수학자 에르되시는 평생을 수학 연구에 바쳤다. 죽음을 맞이하며 남긴 이 문장은, 그의 삶이 지적 탐구의 연속이었음을 암시한다. 죽음이란 새로운 지식을 쌓을 수 없는 순간이며, 더 이상 어리석음을 줄여나갈 수 없는 시점이라는 그의 독특한 철학이 드러난다.

✊ 어거스트 스피스 – “오늘 당신이 억압하는 목소리보다 우리의 침묵이 더 강력한 날이 올 것입니다”

1855~1887, 노동운동가

미국 노동운동의 선구자였던 어거스트 스피스는 죽음을 앞두고도 투쟁의 의지를 잃지 않았다. 그의 묘비명은 단순한 유언이 아니라, 억압받는 이들에게 남긴 희망의 메시지다. 그의 예언처럼, 노동자들의 목소리는 시간이 지나며 더욱 커졌다.

🎬 영화 그리핀과 피닉스 – “안녕? 그리핀, 당신이 찾아올 줄 알았어요”

1976

이 묘비명은 영화 속에서 주인공이 언젠가 자신의 무덤을 찾아올 연인을 위해 남긴 메시지다. 죽음을 두려워하기보다는, 사랑하는 사람과의 재회를 기다리는 듯한 따뜻한 시선이 담겨 있다.

✊ 마틴 루서 킹 – “드디어 자유를 얻었음에 감사드립니다”

1929~1968, 인권운동가

흑인 인권 운동의 상징인 마틴 루서 킹 목사는 평생 자유와 평등을 위해 싸웠다. 그의 묘비명은 단순한 해방이 아니라, 죽음을 넘어선 진정한 자유를 의미한다.

⚖️ 알 마리 – “이것은 아버지가 내게 행한 일이고 나는 누구에게도 같은 일을 저지르지 않았다”

973~1057, 아랍 철학자

아랍의 반종교적 철학자였던 알 마리는 억압적인 환경에서 자랐지만, 자신은 같은 잘못을 반복하지 않겠다는 결의를 남겼다. 그의 묘비명은 한 사람의 신념이 어떻게 세대를 넘어 영향을 미치는지를 보여준다.

✍️ 천상병 – “아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날, 가서, 아름다웠더라고 말하리라”

한국의 시인 천상병은 삶을 소풍에 비유하며, 떠나는 날에도 이 세상이 아름다웠다고 말하겠다는 낙관적인 태도를 남겼다. 이는 죽음을 긍정적으로 받아들이는 철학을 담고 있다.

🎼 알프레드 슈니트케 – “(온쉼표와 늘임표)”

1934~1998, 작곡가

그의 묘비에는 단순한 문구가 아니라, 오선보 위의 온쉼표와 늘임표가 새겨져 있다. 이는 음악가로서의 삶을 상징하는 동시에, 그의 죽음이 곧 영원한 안식을 의미함을 암시한다.

죽음은 끝이 아닌 또 다른 이야기의 시작 🌿

묘비명은 단순한 문장이 아니다. 그것은 한 사람이 남긴 마지막 문장이며, 삶의 태도와 철학을 함축한 단어들이다. 어떤 이는 죽음을 유머로 맞이하고, 어떤 이는 후대에 메시지를 남기며, 어떤 이는 자신이 사랑했던 것들을 새겨둔다. 묘비명은 죽음의 끝이 아니라, 기억 속에서 계속 살아남는 방법 중 하나다.