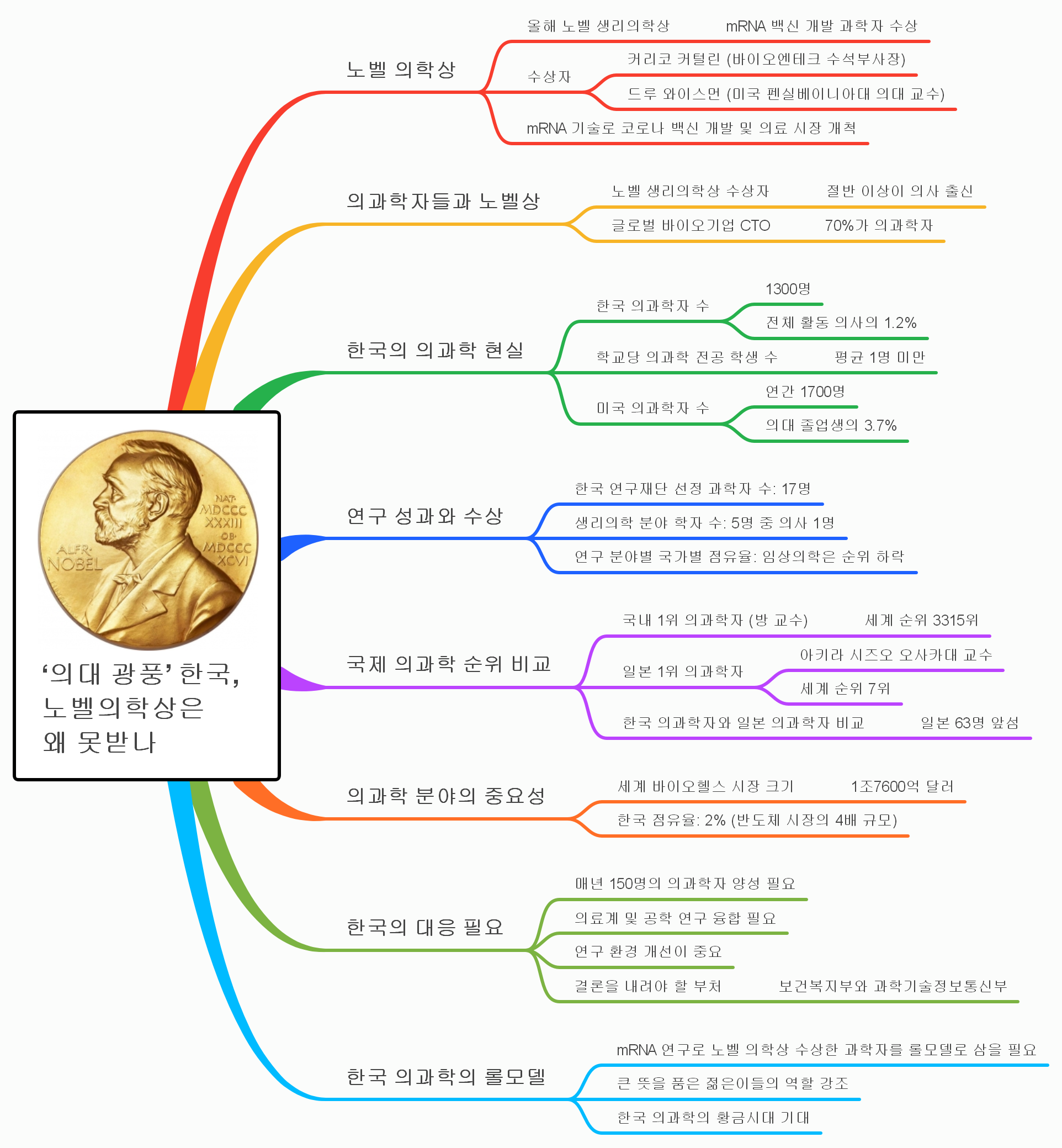

“의대 광풍 속, 왜 한국은 노벨 의학상을 받지 못할까?”

올해도 어김없이 노벨상 수상자 발표가 이루어졌다. 그중에서도 가장 주목받은 것은 노벨 생리의학상 수상자, mRNA 백신 개발에 기여한 커리코 커털린과 드루 와이스먼이었다. 이 두 과학자는 코로나19 팬데믹 속에서 mRNA 기술을 통해 새로운 백신 개발에 앞장서며 의료 시장을 혁신했다. 그런데, 한국에서는 왜 노벨 의학상 수상자가 나오지 않는 걸까? 한국의 의과학계가 놓치고 있는 것은 무엇일까?

노벨상과 의과학자의 상관관계

노벨 생리의학상 수상자들을 살펴보면, 그들 중 절반 이상이 의사 출신이라는 점을 알 수 있다. 이는 연구와 임상의 경험이 함께 어우러질 때 탁월한 성과가 나올 수 있다는 것을 의미한다. 또한, 글로벌 바이오기업의 최고기술책임자(CTO) 중 70%가 의과학자라는 통계도 눈길을 끈다. 하지만 한국의 의과학자는 전 세계적인 기준으로 보면 턱없이 부족하다.

한국 의과학의 현실

현재 한국에서 활동하는 의과학자는 1300명으로, 전체 의사의 1.2%에 불과하다. 게다가 각 의과대학마다 의과학을 전공하는 학생은 평균 1명도 채 되지 않는다. 이를 미국과 비교하면, 미국은 매년 1700명의 의과학자가 배출되며 의대 졸업생의 3.7%가 연구에 참여한다. 이 차이가 바로 노벨상에 한 걸음 더 가까이 가는 길을 막고 있는 장애물이다.

연구 성과와 국제 경쟁력

한국 연구재단에서 선정한 생리의학 분야의 학자는 5명뿐이며, 그중에서 의사 출신은 단 1명이다. 의학 분야의 연구 성과를 놓고 보면 한국은 점점 세계적인 순위에서 밀려나고 있다. 예를 들어, 한국 1위 의과학자인 방 교수는 세계 순위에서 3315위에 머물고 있지만, 일본 1위 의과학자인 아키라 시즈오 교수는 세계 7위를 기록하고 있다. 일본과 비교했을 때, 한국은 63명의 의과학자 수에서 밀리고 있다.

의과학의 중요성과 한국의 역할

세계 바이오헬스 시장은 1조 7600억 달러에 이르는 거대한 시장이다. 이는 한국의 반도체 시장 규모보다 4배나 크다. 그럼에도 불구하고 한국의 점유율은 2%에 불과하다. 이러한 현실을 타개하기 위해서는 의과학 분야에서 매년 150명의 의과학자를 양성할 필요가 있으며, 의료계와 공학 연구 간의 융합도 시급히 이루어져야 한다. 무엇보다 연구 환경의 개선이 절실하며, 이를 위해 보건복지부와 과학기술정보통신부가 보다 주도적으로 나서야 한다.

한국 의과학의 롤모델

mRNA 연구를 통해 노벨 의학상을 수상한 과학자들처럼, 한국도 젊은 과학자들에게 의과학 분야에서의 큰 뜻을 품게 할 필요가 있다. 이를 통해 한국 의과학의 황금시대를 열 수 있기를 기대해 본다. 한국이 바이오헬스 시장에서 더 큰 역할을 하기 위해서는 지금부터라도 적극적인 대응이 필요하다.

해시태그 #노벨의학상 #의과학 #mRNA백신 #한국의학 #글로벌의과학 #바이오헬스 #한국바이오 #노벨상도전 #한국의미래 #연구환경개선 #젊은과학자