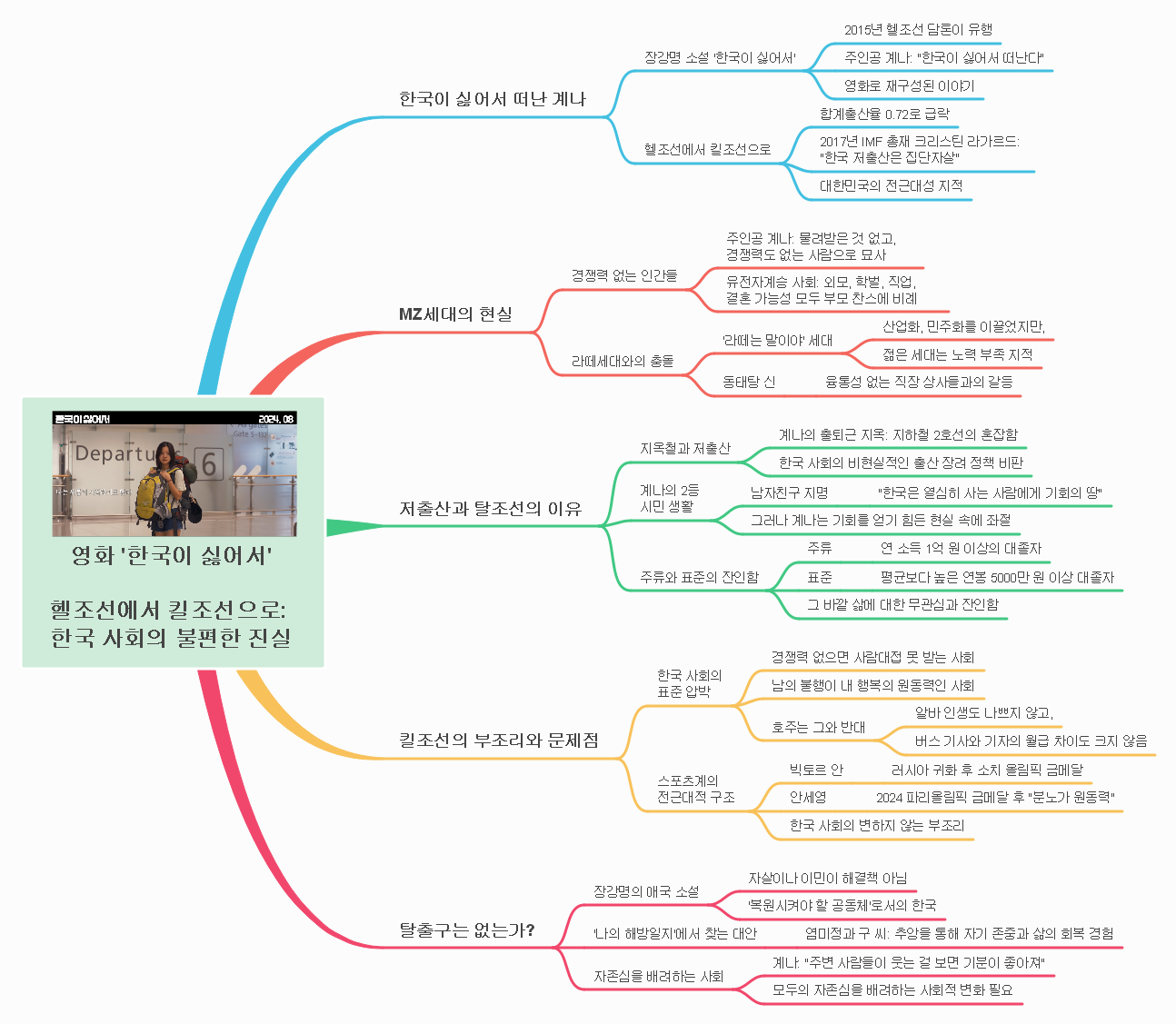

한국 사회를 비판하는 영화 **’한국이 싫어서’**는 장강명의 소설을 원작으로 하고 있다. 이 작품은 2015년 유행했던 ‘헬조선’ 담론을 배경으로, 한국 사회의 부조리와 현대인들이 겪는 어려움을 생생하게 그려내었다.

‘한국이 싫어서’ 떠난 계나

장강명의 소설 *’한국이 싫어서’*의 주인공인 계나는 한국의 전근대성과 경쟁 사회에서 벗어나기 위해 떠난 인물이다. 2015년 당시, ‘헬조선’이라는 용어는 한국 사회의 압박과 비현실적인 기대를 비판하는 상징적인 표현으로 주목받았다. 계나는 “한국이 싫어서 떠난다”며 고된 삶에서 벗어나고자 결심했지만, 이 결단이 과연 그에게 진정한 해방을 가져다주었는지는 의문이다. 이 이야기는 최근 영화로도 재구성되며 더욱 많은 이들에게 공감을 불러일으켰다.

헬조선에서 킬조선으로

현재 한국의 합계출산율은 0.72로 급락했고, 2017년 IMF 총재였던 크리스틴 라가르드는 한국의 저출산 문제를 “집단 자살”로 비유할 정도로 심각하게 경고했다. 대한민국 사회의 근본적인 문제점은 단순히 출산율에 그치지 않고, 그 뿌리 깊은 전근대적 요소에서 기인하고 있다.

MZ세대의 현실

경쟁력 없는 인간들

계나는 부모로부터 물려받은 것이 없고, 경쟁력도 없는 사람으로 묘사된다. 한국 사회에서는 부모의 외모, 학벌, 직업 등이 후대에 직접적으로 영향을 미치는 유전자계승 사회가 공공연하게 존재한다. 경쟁력 없는 이들은 살아남기조차 힘든 사회에서 계나는 어떻게든 벗어나고자 발버둥친다.

라떼세대와의 충돌

이른바 ‘라떼는 말이야’ 세대는 과거 산업화와 민주화를 이끌어왔지만, 현재 젊은 세대에게는 그들의 노력 부족을 지적하며 세대 간 갈등을 키운다. 특히 영화 속 동태탕 장면은 융통성 없는 직장 상사와 젊은 세대 간의 충돌을 극명하게 보여주는 상징적 장면이다.

저출산과 탈조선의 이유

지옥철과 저출산

계나의 출퇴근 생활은 ‘지옥철’로 상징되는 서울 지하철 2호선의 혼잡함을 잘 보여준다. 출퇴근 전쟁 속에서 한국 사회의 비현실적인 출산 장려 정책은 도리어 비판을 받고 있다.

계나의 2등 시민 생활

영화 속 계나는 열심히 살지만 기회를 얻지 못해 좌절한다. 남자친구 지명은 한국을 “열심히 사는 사람에게 기회의 땅”이라고 말하지만, 계나가 느끼는 현실은 기회조차 쉽게 주어지지 않는 사회의 잔인함을 대변한다.

킬조선의 부조리와 문제점

한국 사회의 표준 압박

한국 사회는 경쟁력 없으면 사람 대접조차 받기 힘든 구조다. 다른 사람의 불행이 나의 행복을 좌우하는 듯한 분위기는 결국 사회 전체의 냉혹함을 더욱 강화한다. 이와 달리 호주에서는 아르바이트 생활도 괜찮고, 직업 간 임금 격차가 크지 않은 사회적 평등이 상대적으로 강조된다.

스포츠계의 전근대적 구조

영화는 스포츠계의 부조리함도 조명한다. 러시아로 귀화한 빅토르 안이 소치 올림픽에서 금메달을 따고, 2024년 파리올림픽에서 금메달을 딴 안세영이 “분노가 원동력”이라며 승리했지만, 이는 한국 사회의 변하지 않는 부조리 속에서 얻어진 결과일 뿐이다.

탈출구는 없는가?

장강명의 애국 소설

영화는 자살이나 이민이 결코 해결책이 아님을 강조하며, 한국을 ‘복원시켜야 할 공동체’로 바라본다. 문제를 외면하지 않고 마주하는 자세가 필요하다는 메시지를 전달한다.

‘나의 해방일지’에서 찾는 대안

‘나의 해방일지’ 속 염미정과 구 씨의 이야기는 추앙을 통해 자기 존중과 삶의 회복을 경험하는 과정을 그린다. 이는 계나가 궁극적으로 필요로 했던 해결책일지도 모른다.

자존심을 배려하는 사회

계나는 “주변 사람들이 웃는 걸 보면 기분이 좋아진다”고 말한다. 모두의 자존심을 배려하는 사회적 변화가 필요하며, 이는 계나가 꿈꾸었던 ‘더 나은 한국’의 모습일 것이다.