📚 대학 교육, 시대 변화에 뒤처지다

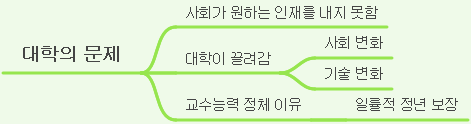

대학이 사회가 원하는 인재를 양성하지 못하고 있다. 사회와 기술의 변화에 발맞추지 못한 채 대학 교육은 여전히 정체된 상태다. 교수들의 능력도 마찬가지다. 일률적인 정년 보장 제도가 문제의 원인으로 꼽힌다.

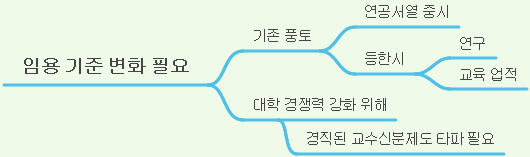

👥 교수 임용 기준 변화가 필요하다

대학 내 임용 기준은 연공서열을 중시하고 연구와 교육 업적을 등한시하는 풍토가 고착화되어 있다. 대학 경쟁력을 강화하기 위해서는 경직된 교수 신분 제도를 타파하고 성과 중심의 평가 방식을 도입해야 한다.

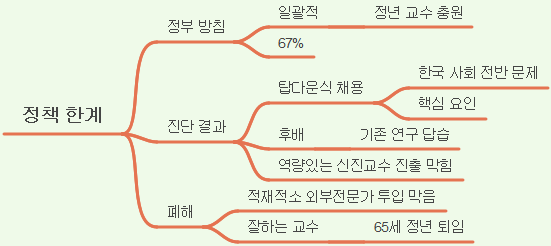

🏛️ 정부 정책의 한계와 문제점

정부 방침 또한 일괄적인 정년 교수 충원에만 집중하고 있다. 현재 정년 교수 비율은 약 67%에 달하며, 이러한 탑다운식 채용 방식은 한국 사회 전반의 구조적 문제를 반영한다. 이로 인해 역량 있는 신진 교수들이 진출할 기회를 얻지 못하고 기존 연구를 답습하는 후배 교수들이 양산된다.

이뿐만 아니라 적재적소에 외부 전문가를 투입하지 못하고 잘하는 교수들마저도 65세가 되면 퇴임해야 하는 폐해가 반복되고 있다.

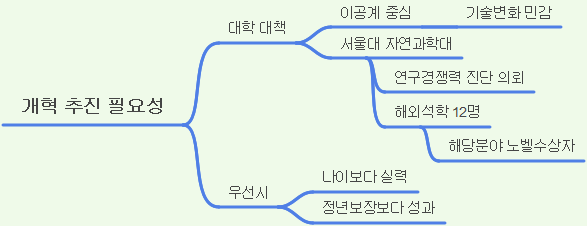

🔬 기술 변화에 민감한 이공계부터 개혁 추진

변화는 이공계를 중심으로 시작되고 있다. 서울대 자연과학대학은 연구 경쟁력을 진단하기 위해 해외 석학 12명, 그중에는 노벨상 수상자도 포함된 전문가들에게 평가를 의뢰했다. 이런 시도는 나이보다 실력을, 정년 보장보다 성과를 우선시하는 새로운 방향을 제시한다.

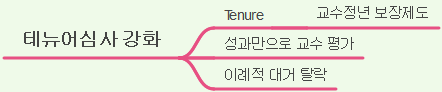

✅ 성과 중심의 테뉴어(Tenure) 심사 강화

테뉴어는 교수 정년을 보장하는 제도다. 하지만 이제는 성과만으로 교수의 가치를 평가해야 한다. 실제로 이례적으로 대거 탈락한 사례도 등장했지만, 이는 대학의 경쟁력을 높이는 중요한 발판이 될 것이다.

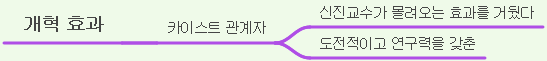

🚀 개혁 효과, 신진 교수 몰려온다

카이스트 관계자는 성과 중심의 개혁 이후 신진 교수가 몰려들었다고 밝혔다. 도전적이고 연구력을 갖춘 인재들이 대학에 새바람을 불어넣고 있다. 대학이 시대의 변화에 발맞추려면 혁신적인 개혁이 필수다.

10년 전과 같은 수업은 더 이상 답이 아니다. 대학이 변해야 미래를 준비할 수 있다.