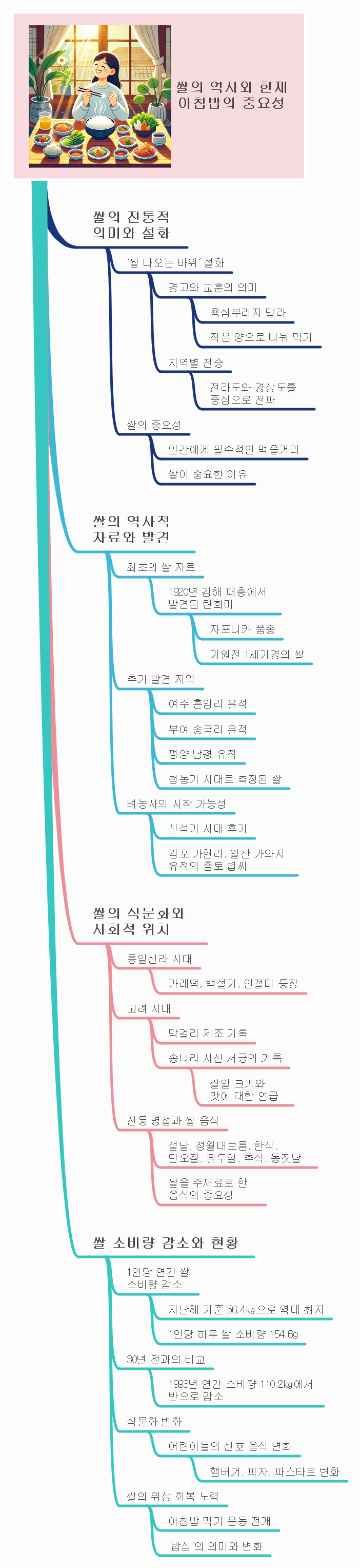

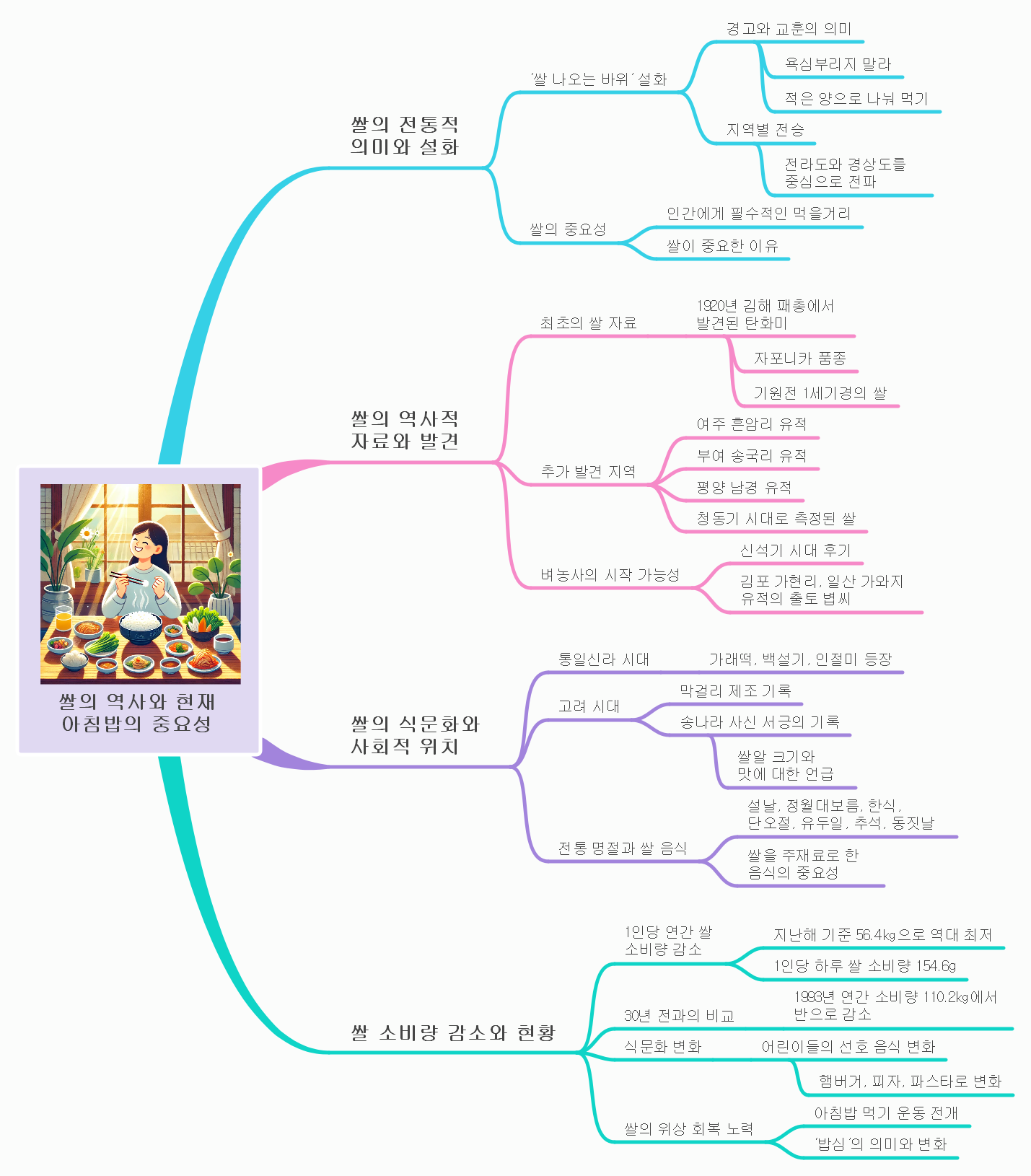

쌀은 오랜 시간 동안 한국인의 식문화와 삶에 깊게 뿌리내려 왔다. 쌀의 전통적 의미는 ‘쌀 나오는 바위’ 설화에서 잘 드러난다. 이 설화는 욕심부리지 말라는 경고와 교훈을 담고 있으며, 쌀의 소중함을 일깨워준다. 설화는 전라도와 경상도를 중심으로 전파되었으며, 인간에게 필수적인 먹을거리로서 쌀의 중요성을 강조하였다.

쌀의 역사와 발견: 오랜 시간 이어진 재배의 흔적

1920년 김해 패총에서 발견된 탄화미는 자포니카 품종으로, 기원전 1세기경의 쌀로 밝혀졌다. 이는 우리나라에서 쌀이 오랫동안 재배되고 소비되어 왔음을 증명한다. 이후 여주 흔암리 유적, 부여 송국리 유적, 평양 남경 유적 등에서도 청동기 시대로 측정된 쌀이 출토되었다. 이러한 자료들은 신석기 시대 후기인 기원전 2000년경에 이미 벼농사가 시작되었을 가능성을 제기한다.

쌀과 한국의 식문화: 전통 명절과 음식

쌀은 식문화에서 뺄 수 없는 위치를 차지해 왔다. 통일신라 시기에는 가래떡, 백설기, 인절미가 등장하였고, 고려 시대에는 막걸리가 만들어졌다. 송나라 사신 서긍이 쓴 ‘고려도경’에는 “고려의 쌀알은 크고 맛이 좋다”는 기록이 남아 있다. 또한 쌀은 설날, 정월대보름, 한식, 단오절, 유두일, 추석, 동짓날 등 전통 명절에 주재료로 사용되어, 한국의 풍속과 문화에 깊게 스며들어 있다.

쌀 소비 감소와 변화: 식문화의 새로운 트렌드

그러나 최근에는 쌀 소비가 감소하고 있다. 지난해 통계청이 발표한 1인당 연간 쌀 소비량은 56.4㎏으로 역대 최저치를 기록했다. 이는 30년 전인 1993년의 연간 소비량 110.2㎏에 비해 절반 수준이다. 1인당 하루 쌀 소비량은 154.6g으로, 한 공기 반 정도에 불과하다. 어린이들이 선호하는 음식도 햄버거, 피자, 파스타로 변화하면서, ‘밥심’이라는 말이 점차 사라져 가고 있다. 이에 따라 아침밥 먹기 운동이 전개되고 있으며, 쌀의 위상을 회복하려는 노력이 이어지고 있다.