과잉학력 사회, 과연 필요한가?

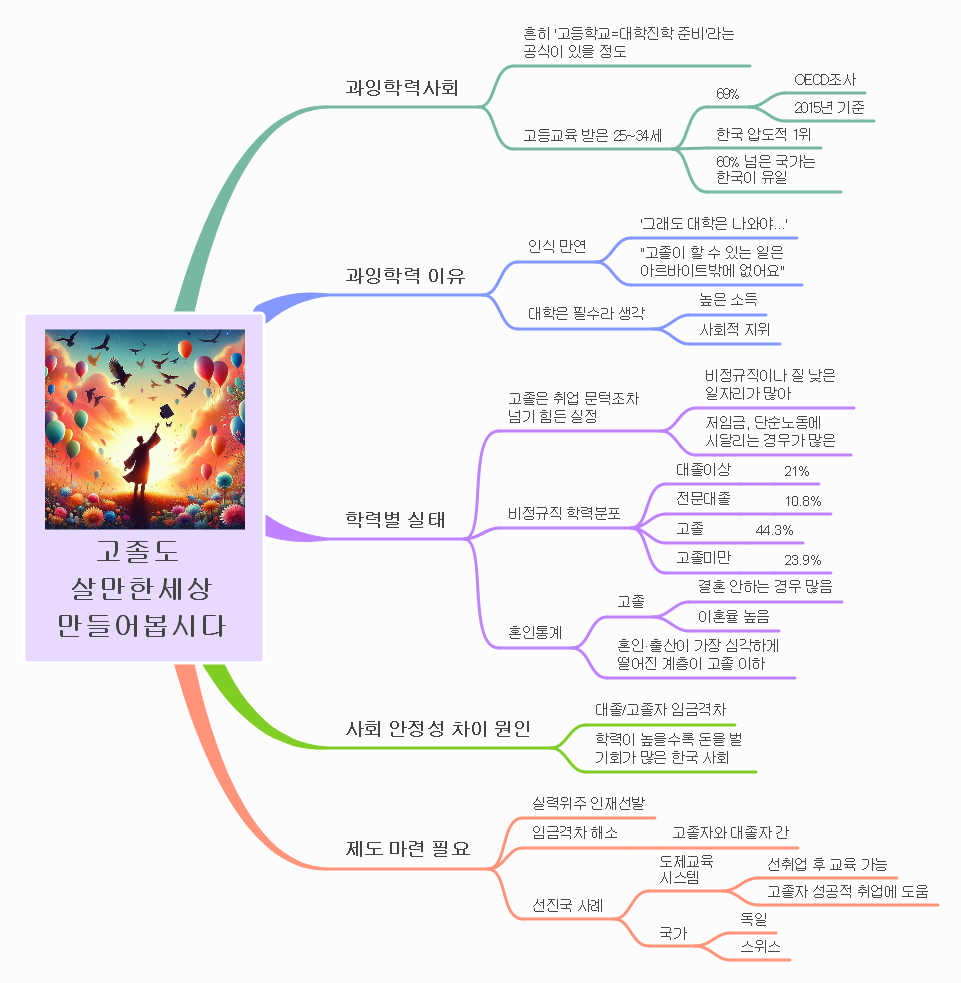

우리 사회에서는 흔히 ‘고등학교는 대학 진학 준비를 위한 곳’이라는 인식이 자리잡고 있다. 이는 고등학교를 졸업한 후 당연히 대학에 가야 한다는 공식을 만들어냈다. 2015년 OECD 조사에 따르면, 한국의 25~34세 인구 중 고등교육을 받은 비율은 69%로, 압도적인 1위를 기록했다. 이처럼 고등교육 비율이 60%를 넘은 국가는 한국이 유일하다.

왜 과잉학력이 일어나는가?

이러한 과잉학력 현상이 일어나는 이유는 여러 가지가 있지만, 그중에서도 만연한 사회적 인식이 큰 몫을 한다. ‘그래도 대학은 나와야…’라는 생각은 여전히 사람들 머릿속에 깊이 자리잡고 있다. “고졸이 할 수 있는 일은 아르바이트밖에 없어요”라는 말은 많은 청년들이 느끼는 현실을 그대로 반영한다. 대학은 높은 소득과 사회적 지위를 보장하는 필수적인 단계로 인식되며, 이를 벗어나기가 쉽지 않다.

학력에 따른 사회적 실태

현재 한국 사회에서 고졸자들은 취업의 문턱을 넘는 것조차 쉽지 않다. 고졸자들이 찾을 수 있는 일자리는 대체로 비정규직이나 질 낮은 일자리로 제한되는 경우가 많으며, 저임금과 단순노동에 시달리기 일쑤다.

비정규직의 학력별 분포를 보면, 대졸 이상의 경우 21%, 전문대졸은 10.8%에 불과하지만, 고졸은 44.3%, 고졸 미만은 23.9%로 나타났다. 이러한 현실은 고졸자가 대졸자에 비해 얼마나 불안정한 직업 환경에 놓여 있는지를 잘 보여준다.

또한, 혼인통계에서도 고졸자의 사회적 위치는 불안정하다. 고졸자의 경우 결혼을 하지 않는 비율이 높고, 결혼을 하더라도 이혼율이 높다. 혼인과 출산율이 가장 심각하게 떨어진 계층이 고졸 이하인 것은, 이들이 처한 사회적 환경이 얼마나 열악한지를 보여준다.

대졸과 고졸 간의 사회 안정성 차이

대졸자와 고졸자 간의 임금 격차는 사회 안정성의 큰 차이를 만든다. 한국 사회에서는 학력이 높을수록 더 많은 돈을 벌 기회를 얻는다. 이런 이유로 인해, 많은 사람들이 대학 진학을 포기할 수 없는 선택으로 여기게 되는 것이다.

고졸도 행복한 사회를 위한 제도 마련

과잉학력 문제를 해결하고 고졸자들이 안정적으로 살 수 있는 사회를 만들기 위해서는 몇 가지 제도적 변화가 필요하다. 먼저, 실력 위주로 인재를 선발하는 문화를 정착시키고, 고졸자와 대졸자 간의 임금 격차를 해소해야 한다.

선진국의 사례를 참고하는 것도 도움이 된다. 예를 들어, 독일과 스위스의 도제교육 시스템은 선취업 후 교육을 받을 수 있는 기회를 제공해, 고졸자들이 성공적으로 취업할 수 있도록 돕고 있다. 이러한 제도는 고등학교 졸업 후에도 충분히 안정적이고 가치 있는 경력을 쌓을 수 있는 환경을 제공한다.

결론

‘고졸도 살만한 세상’은 더 이상 희망사항이 되어서는 안 된다. 과잉학력 사회의 문제를 해결하고, 고졸자들도 자신의 실력과 열정으로 안정적인 삶을 누릴 수 있는 사회적 기반을 마련해야 한다. 학력보다는 실력으로 평가받는 사회, 그리고 교육의 목적이 진정한 인재 양성에 맞춰지는 사회를 함께 만들어 나가자.