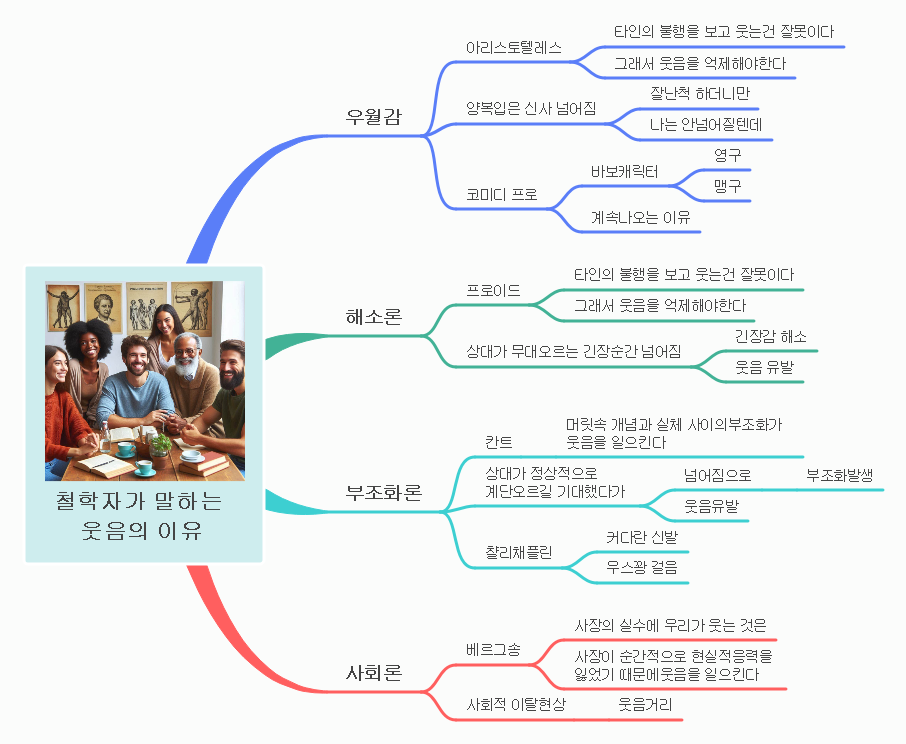

우리는 왜 웃을까? 철학자들은 오래전부터 웃음의 이유를 설명하기 위해 다양한 이론을 제시해왔다. 웃음의 이유를 이해하는 것은 인간의 감정과 사회적 관계를 더욱 깊이 이해하는 열쇠가 될 수 있다. 이제 웃음에 대한 철학적 접근을 살펴보자.

우월감: 웃음의 기저에 있는 심리

아리스토텔레스는 웃음의 이면에는 ‘우월감’이 있다고 주장했다. 타인의 불행을 보며 웃는 것은 결국 나 자신이 그보다 우월하다는 느낌을 받기 때문이라는 것이다. 하지만 아리스토텔레스는 이러한 웃음이 옳지 않다고 생각했으며, 그로 인해 웃음을 억제해야 한다고 했다.

예를 들어 양복을 차려입은 신사가 길에서 넘어졌을 때, 우리는 ‘잘난 척하더니 결국 넘어지는군’이라며 웃음을 터뜨릴 수 있다. 이는 ‘나는 저렇게 안 넘어질 텐데’라는 우월감에서 비롯된 웃음이다. 코미디 프로그램에서도 종종 볼 수 있는 바보 캐릭터, 즉 영구나 맹구와 같은 인물들이 계속해서 등장하는 이유도 시청자들에게 이런 우월감을 느끼게 하기 때문이다.

해소론: 긴장에서 벗어나는 웃음

프로이드는 웃음이 긴장감을 해소하는 과정에서 발생한다고 설명했다. 긴장된 순간이 해소될 때 우리는 웃음을 터뜨린다는 것이다. 하지만 프로이드 또한 타인의 불행을 보고 웃는 것이 잘못됐다고 보았으며, 이런 웃음을 억제해야 한다고 강조했다.

예를 들어 누군가 무대에 오르려는 긴장된 순간에 그가 넘어지면, 우리는 그 긴장감이 해소되면서 웃음을 터뜨린다. 이는 상황에서의 불편한 감정이 갑작스레 해소되기 때문에 자연스럽게 웃음이 유발되는 것이다.

부조화론: 예상과 다른 현실의 충돌

칸트는 웃음이 우리가 머릿속에 가지고 있는 개념과 실제 현실 간의 부조화에서 나온다고 했다. 우리가 특정 상황을 예상했을 때, 그 예상이 어긋나는 순간 웃음을 느낀다는 것이다.

누군가 계단을 정상적으로 오를 것이라고 기대하고 있었는데, 갑자기 넘어지는 상황을 보게 되면, 우리는 그 부조화로 인해 웃음을 터뜨린다. 챨리 채플린의 영화에서 커다란 신발을 신고 우스꽝스러운 걸음걸이로 걷는 모습 역시 이런 부조화를 잘 활용한 예시다. 기대했던 모습과는 전혀 다른 현실이 웃음을 만들어낸다.

사회론: 사회적 부적응의 웃음

프랑스 철학자 베르그송은 웃음을 사회적 맥락에서 설명했다. 우리가 사장의 실수를 보고 웃는 이유는 사장이 그 순간 현실에 적응하지 못하고 부적응 상태에 빠졌기 때문이라는 것이다. 이러한 순간, 그는 더 이상 ‘사장’이라는 권위를 지닌 존재가 아니라, 단순한 실수를 저지른 사람이 되어 버린다.

이와 같은 사회적 이탈 현상은 사람들에게 웃음을 유발한다. 이러한 사회적 부적응 상황에서 웃음은 사회의 규범과 기대에서 벗어나는 행위에 대한 반응으로 나타난다.