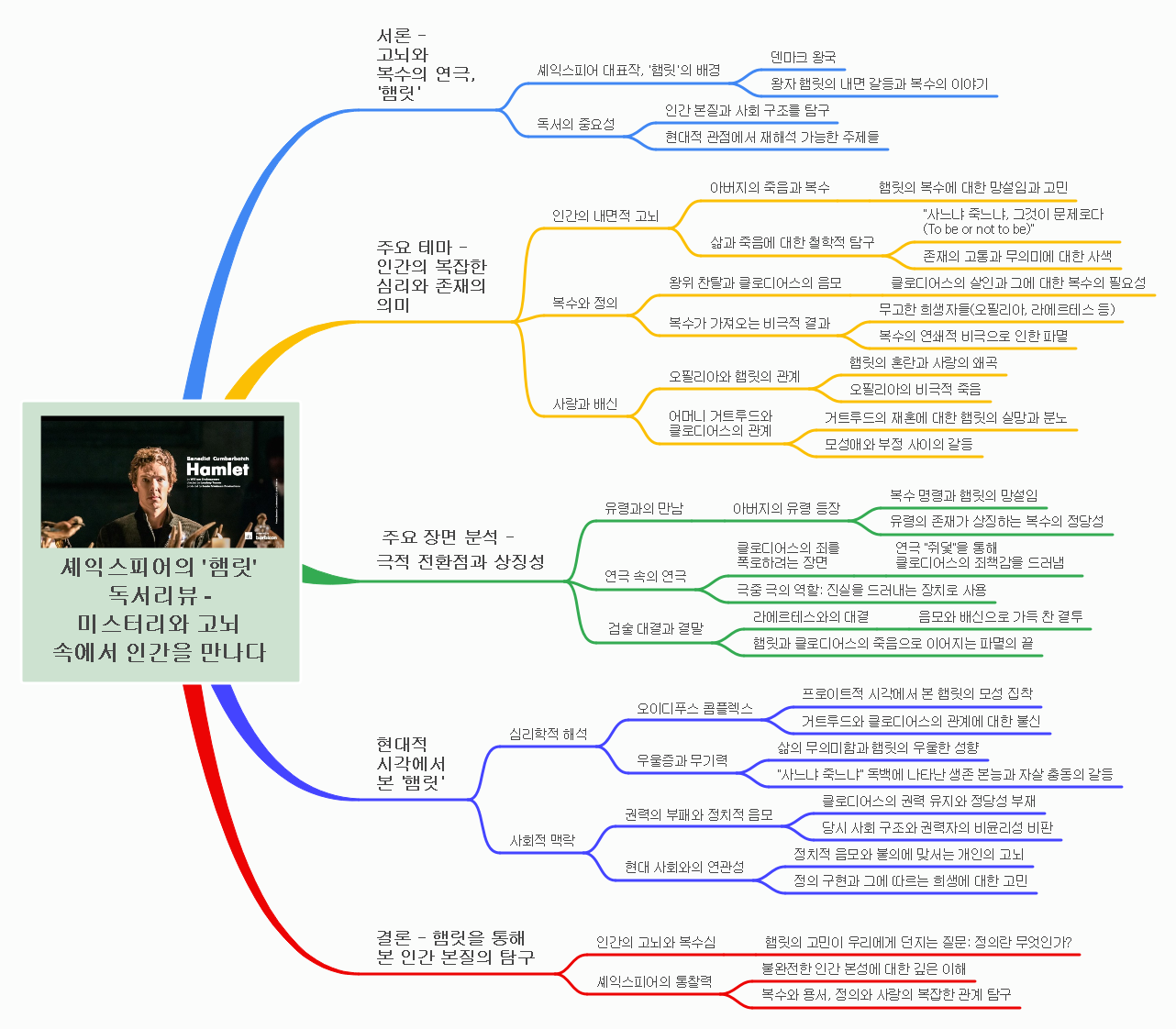

고뇌와 복수의 연극, ‘햄릿’

셰익스피어의 대표작 ‘햄릿’은 덴마크 왕국을 배경으로 왕자 햄릿의 내면 갈등과 복수의 이야기를 그린 작품이었다. 아버지의 죽음을 맞이한 햄릿은 복수를 결심하지만, 그의 내면에서는 끊임없는 갈등과 고민이 이어졌다. 이 작품은 단순한 복수극을 넘어 인간 본질과 사회 구조를 탐구하는 중요한 작품으로, 현대적 관점에서 다양한 주제들을 재해석할 수 있다.

인간의 복잡한 심리와 존재의 의미

인간의 내면적 고뇌

햄릿은 아버지의 죽음 이후 복수의 필요성을 느끼지만, 그 결심을 행동으로 옮기기까지 수많은 망설임과 고민을 반복했다. 그는 “사느냐 죽느냐, 그것이 문제로다”라는 독백을 통해 삶의 의미를 되새기고, 존재의 고통과 무의미함에 대해 깊이 사색했다. 이 대사는 인간이 직면한 실존적 고민을 상징적으로 드러내고 있다.

복수와 정의

햄릿의 복수 대상인 클로디어스는 왕위를 찬탈하고 아버지를 살해한 인물로, 햄릿에게 복수를 실행할 이유를 제공했다. 그러나 복수는 단순한 행위로 끝나지 않았으며, 결국 오필리아와 라에르테스와 같은 무고한 희생자들을 양산하게 되었다. 복수의 연쇄적 비극은 결국 파멸로 이어졌으며, 정의와 복수의 경계에서 고민하는 인간의 딜레마를 잘 보여주고 있다.

사랑과 배신

햄릿과 오필리아의 관계는 햄릿의 혼란스러운 감정과 복수의 과정에서 왜곡되었다. 오필리아의 비극적 죽음은 햄릿의 내면 갈등을 더욱 심화시키며 비극의 한 축을 이뤘다. 또한, 어머니 거트루드와 클로디어스의 재혼은 햄릿에게 깊은 실망과 분노를 불러일으켰다. 거트루드의 재혼은 모성애와 부정 사이의 갈등을 드러내며, 인간관계의 복잡성을 보여주었다.

주요 장면 분석: 극적 전환점과 상징성

유령과의 만남

햄릿은 아버지의 유령을 만나는 장면에서 복수의 명령을 받았다. 이 유령은 햄릿에게 복수의 정당성을 부여하는 동시에, 햄릿을 더욱 혼란스럽게 만드는 존재였다. 유령의 등장은 작품에서 복수의 필연성과 정당성에 대해 생각하게 하는 중요한 장치로 작용했다.

연극 속의 연극

햄릿은 클로디어스의 죄를 폭로하기 위해 “쥐덫”이라는 연극을 준비했다. 이 연극은 클로디어스의 죄책감을 자극해 진실을 드러내는 도구로 사용되었다. 극중 극의 설정은 진실을 드러내고자 하는 햄릿의 의도와 셰익스피어의 극적 장치로, 당시 관객에게 큰 인상을 주는 역할을 했다.

검술 대결과 결말

햄릿과 라에르테스의 검술 대결은 음모와 배신으로 가득 찬 장면으로, 햄릿과 클로디어스의 죽음으로 이어지는 비극적 결말을 맞았다. 이 대결을 통해 복수와 음모의 끝에 도달한 인간의 모습을 보여주며, 결국 모든 것이 파멸로 귀결되는 비극적 운명을 나타냈다.

현대적 시각에서 본 ‘햄릿’

심리학적 해석

햄릿의 심리적 갈등을 프로이트적 시각에서 보면, 그는 오이디푸스 콤플렉스의 일면을 보여주었다. 어머니 거트루드와 클로디어스의 관계에 대한 햄릿의 불신은 그의 모성 집착에서 비롯된 갈등을 나타낸다. 또한, 햄릿은 삶의 무의미함과 우울한 성향을 드러내며, “사느냐 죽느냐” 독백에서 생존 본능과 자살 충동 사이의 갈등을 노골적으로 표현했다.

사회적 맥락

‘햄릿’은 당시 사회 구조와 권력자의 비윤리성을 비판하며, 클로디어스의 권력 유지와 그 정당성 부재를 드러냈다. 이러한 맥락은 현대 사회에서도 정치적 음모와 불의에 맞서는 개인의 고뇌로 이어지며, 정의 구현과 그에 따르는 희생에 대한 고민을 던져주고 있다.

햄릿을 통해 본 인간 본질의 탐구

햄릿은 인간의 고뇌와 복수심에 대해 우리에게 중요한 질문을 던진다. “정의란 무엇인가?”라는 질문은 햄릿이 끊임없이 고민한 문제이며, 현대를 살아가는 우리에게도 여전히 유효한 질문이다. 셰익스피어는 이러한 고뇌를 통해 불완전한 인간 본성을 깊이 이해하고, 복수와 용서, 정의와 사랑의 복잡한 관계를 탐구했다. 그의 통찰력은 시간이 지나도 빛을 잃지 않고, 우리에게 중요한 교훈을 전해주고 있다.