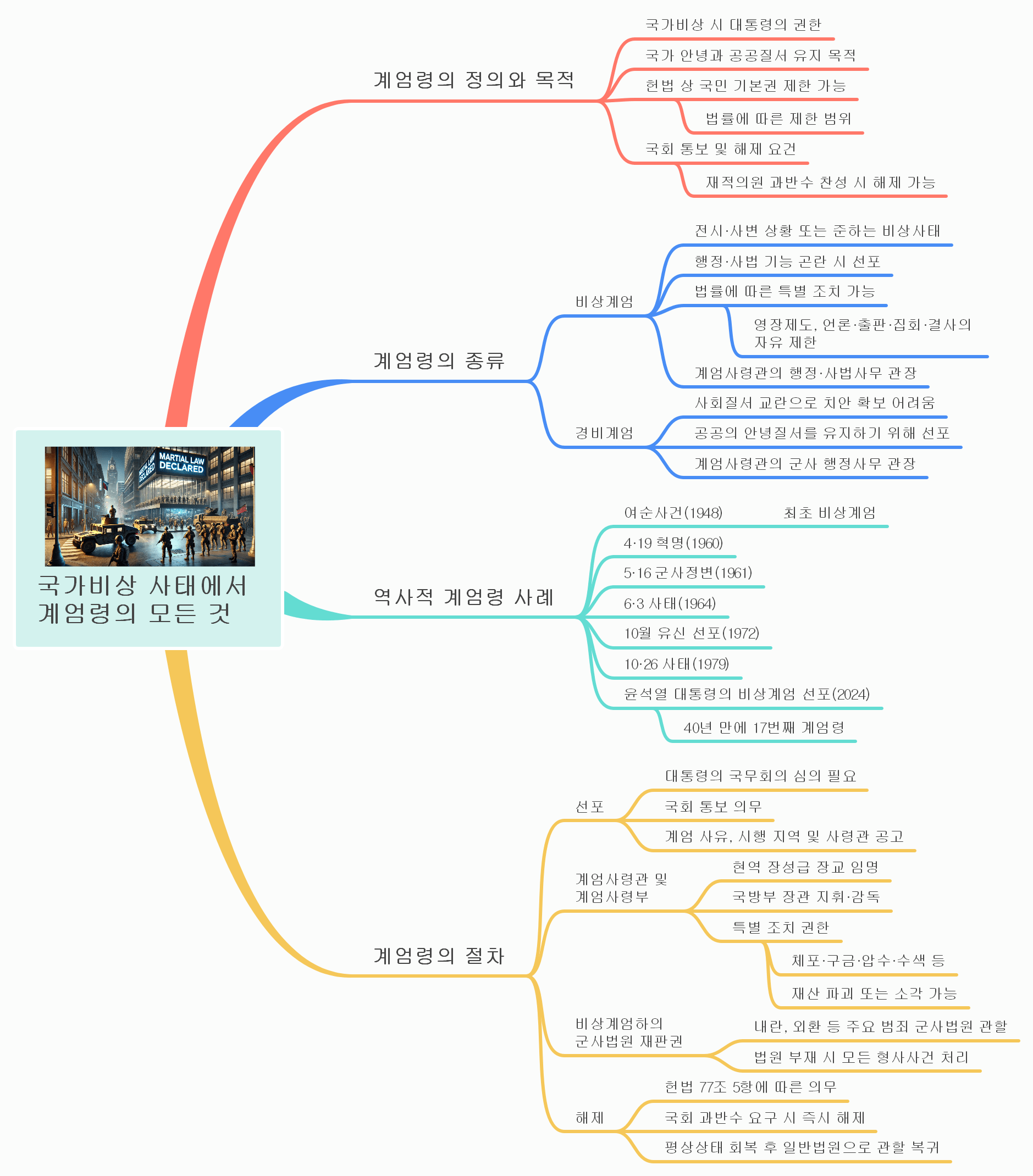

🛡️ 계엄령의 정의와 목적

계엄령은 국가비상 시 대통령이 국가 안녕과 공공질서를 유지하기 위해 선포할 수 있는 특별한 권한이다. 이는 헌법에 명시된 국민의 기본권을 제한할 수 있으며, 법률에 따라 그 범위가 결정된다. 계엄이 선포되면 대통령은 지체 없이 국회에 통보해야 하며, 국회의 재적 의원 과반수 찬성으로 계엄 해제가 요구될 경우 즉시 해제해야 한다.

⚖️ 계엄령의 종류

비상계엄

비상계엄은 전시나 사변 상황, 또는 이와 준하는 비상사태에 선포된다. 행정 및 사법 기능이 현저히 곤란해질 때 선포되며, 영장제도나 언론·출판·집회·결사의 자유를 제한할 수 있다. 이 경우 계엄사령관이 행정과 사법 업무를 관장한다.

경비계엄

경비계엄은 사회질서가 심각히 교란되어 치안 확보가 어려운 경우 선포된다. 이 또한 공공의 안녕질서를 유지하기 위한 조치로, 계엄사령관이 군사 관련 행정 업무를 수행한다.

🕰️ 역사적 계엄령 사례

대한민국에서 계엄령은 총 17번 선포되었다. 주요 사례는 다음과 같다:

- 여순사건(1948): 최초의 비상계엄 선포

- 4·19 혁명(1960): 민주주의 운동의 계기

- 5·16 군사정변(1961): 군사 정권 출범

- 6·3 사태(1964): 한일회담 반대 시위

- 10월 유신 선포(1972): 박정희 정부의 독재 강화

- 10·26 사태(1979): 박정희 대통령 암살 이후 계엄

- 윤석열 대통령 비상계엄(2024): 40년 만에 선포된 17번째 계엄령

🛠️ 계엄령의 절차

선포

대통령은 계엄령 선포 전에 국무회의 심의를 거쳐야 한다. 선포 시 계엄의 사유, 시행 지역, 사령관 등을 명확히 공고하며, 즉시 국회에 통보한다.

계엄사령관 및 계엄사령부

계엄사령관은 현역 장성급 장교 중에서 임명되며, 국방부 장관의 지휘를 받는다. 이들은 계엄 시행 지역에서 체포, 구금, 재산 파괴 등 특별 권한을 행사할 수 있다.

비상계엄하의 군사법원 재판권

비상계엄 지역에서는 내란, 외환 등의 주요 범죄가 군사법원의 관할에 속한다. 법원이 없는 경우 모든 형사 사건은 군사법원이 처리한다.

해제

헌법 77조에 따라 국회의 과반수 요구가 있거나 상황이 평상상태로 회복되면 계엄은 즉시 해제된다. 해제 이후 군사법원의 사건은 일반 법원으로 이관된다.