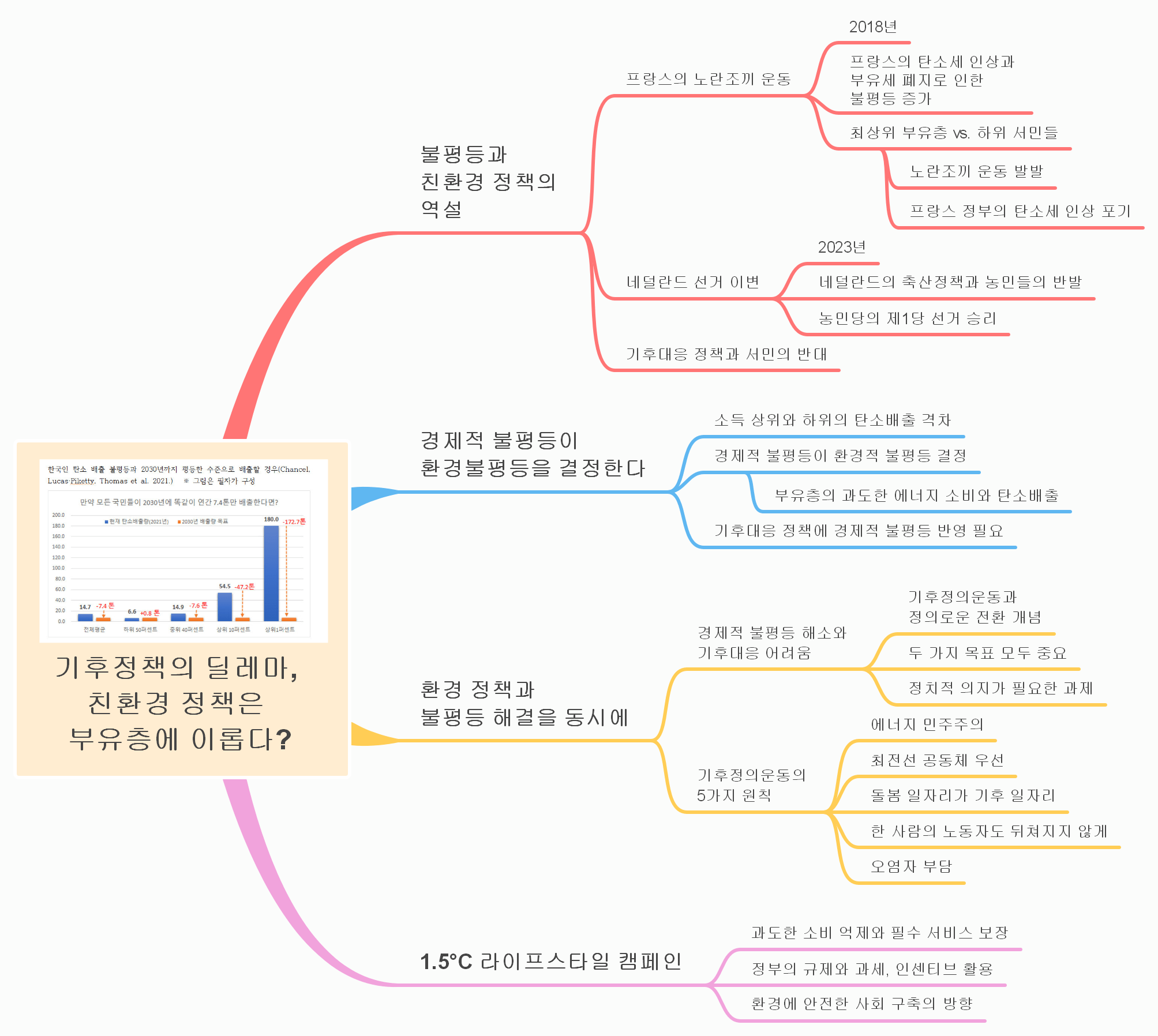

기후 변화 대응을 위한 정책이 주로 부유층에 이로운 구조를 만들고 있다는 비판이 계속해서 제기되고 있다. 환경 보호를 위한 정책들이 경제적 불평등을 심화시키는 역설적인 상황을 만들어내며, 이러한 불평등은 여러 나라에서 사회적 갈등을 촉발시키고 있다.

불평등과 친환경 정책의 역설

프랑스의 노란조끼 운동

대표적인 사례로 2018년에 프랑스에서 발생한 ‘노란조끼 운동’이 있다. 당시 프랑스 정부는 탄소세를 인상하는 동시에 부유세를 폐지하였고, 이는 부유층과 서민층 간의 불평등을 크게 확대시켰다. 부유층은 이러한 변화로 세금 부담이 줄어들었지만, 하위 서민층은 증가한 세금으로 경제적 부담이 가중되었다. 이로 인해 서민들은 분노하며 시위를 벌였고, ‘노란조끼 운동’이 발발하게 되었다. 결국 프랑스 정부는 서민들의 강한 반발에 굴복하여 탄소세 인상을 포기했다.

네덜란드의 선거 이변

2023년, 네덜란드에서도 비슷한 상황이 발생했다. 네덜란드 정부는 축산업을 제한하는 친환경 정책을 추진하였고, 이에 농민들이 크게 반발했다. 그 결과, 네덜란드 선거에서 농민들을 대변하는 농민당이 이변을 일으키며 제1당으로 선출되었다. 이러한 사건들은 기후대응 정책이 서민들의 생계를 위협할 때, 정치적 반발이 발생할 수 있음을 보여준다.

경제적 불평등이 환경불평등을 결정한다

기후대응 정책이 경제적 불평등을 반영하지 않는다면, 그 결과는 더욱 심각한 환경불평등으로 이어진다. 소득 상위 계층과 하위 계층의 탄소 배출 격차는 이미 큰 차이를 보이고 있다. 부유층은 과도한 에너지 소비와 탄소 배출로 환경에 더 많은 부담을 주고 있지만, 정작 기후대응 정책의 부담은 서민층에 더 많이 가중된다. 따라서 기후대응 정책에는 경제적 불평등을 반드시 고려해야 한다.

환경 정책과 불평등 해결을 동시에

경제적 불평등을 해소하면서 동시에 기후변화에 대응하는 것은 매우 어려운 과제다. 이를 위해서는 기후정의운동이 강조하는 ‘정의로운 전환’이라는 개념이 필요하다. 기후정의운동은 경제적 불평등과 환경문제를 함께 해결할 수 있는 다섯 가지 원칙을 제시한다.

- 에너지 민주주의

- 최전선 공동체 우선

- 돌봄 일자리가 기후 일자리

- 한 사람의 노동자도 뒤쳐지지 않게

- 오염자 부담

이러한 원칙들은 기후변화 대응과 경제적 불평등 해결이 동시에 이루어져야 한다는 점을 강조하며, 이를 실현하기 위해서는 정치적 의지가 필수적이다.

1.5°C 라이프스타일 캠페인

지구 온난화를 막기 위해서는 1.5°C 이내로 온도 상승을 억제해야 한다는 목표가 있다. 이를 위해 ‘1.5°C 라이프스타일 캠페인’은 과도한 소비를 억제하고 필수적인 서비스는 보장하는 방향으로 나아가야 한다고 제안한다. 정부는 규제와 과세, 인센티브를 통해 이러한 방향을 유도할 수 있으며, 궁극적으로 환경에 안전한 사회를 구축하기 위한 길을 마련해야 한다.