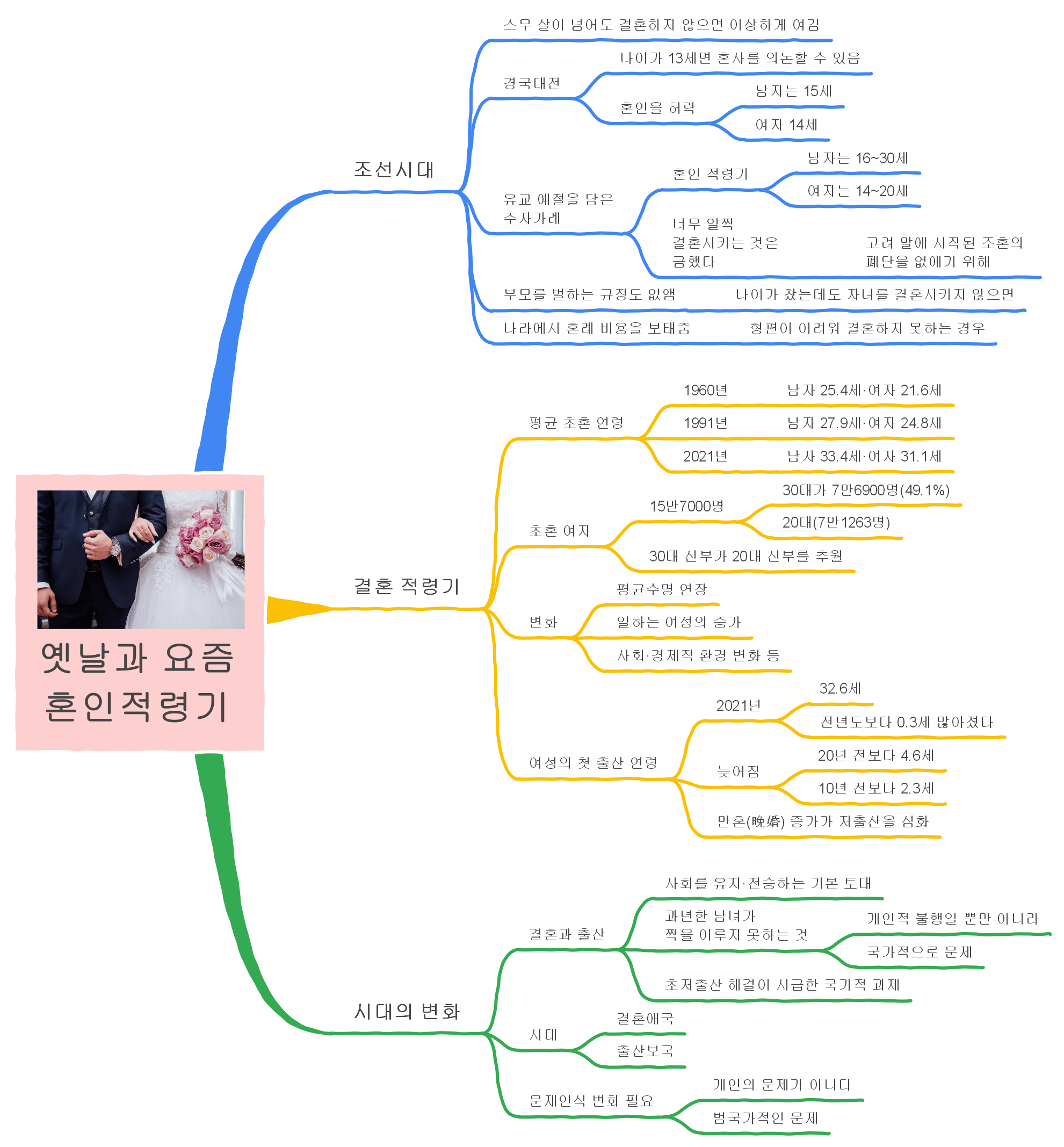

혼인적령기는 시대에 따라 많은 변화를 겪었다. 과거 조선시대에는 혼인 시기가 매우 중요하게 여겨졌으며, 이와 관련된 규정들이 사회 전반에 자리잡고 있었다. 반면 현대 사회에서는 경제적, 사회적 변화에 따라 결혼 연령이 크게 변동되었다. 이러한 변화는 혼인뿐만 아니라 출산에도 영향을 미쳐 저출산 문제를 더욱 심화시키고 있다.

조선시대의 혼인적령기

조선시대에는 스무 살이 넘어도 결혼을 하지 않으면 주변에서 이상하게 여겼다. 당시의 법전인 경국대전에 따르면, 나이가 13세가 되면 혼사를 논의할 수 있었고, 혼인 연령은 남자는 15세, 여자는 14세로 규정되었다. 또한 유교 예절을 담은 주자가례에서는 혼인 적령기를 남자는 16세에서 30세, 여자는 14세에서 20세로 정하고 있었다.

그럼에도 불구하고 너무 일찍 결혼시키는 것은 금지되었는데, 이는 고려 말에 시작된 조혼의 폐단을 없애기 위한 것이었다. 당시에는 자녀가 나이가 찼는데도 결혼을 시키지 않으면 부모를 벌하는 규정이 있었으나, 이 역시 폐지되었다. 또한 형편이 어려워 결혼을 못하는 경우에는 나라에서 혼례 비용을 보태주기도 했다.

현대의 결혼 적령기

현대에 들어와서 혼인 연령은 크게 변했다. 1960년 당시 평균 초혼 연령은 남자가 25.4세, 여자가 21.6세였다. 그러나 1991년에는 남자 27.9세, 여자 24.8세로 상승했고, 2021년에는 남자 33.4세, 여자 31.1세에 도달했다. 이는 평균수명의 연장, 일하는 여성의 증가, 사회·경제적 환경 변화 등 여러 요인들이 복합적으로 작용한 결과이다.

또한, 초혼 여자의 경우 2021년 기준으로 총 15만 7000명 중 30대 여성이 49.1%로 20대 여성의 수를 추월하는 모습을 보였다. 이러한 현상은 여성의 첫 출산 연령에도 영향을 미쳤는데, 2021년에는 첫 출산 연령이 평균 32.6세로 나타났으며, 이는 전년도보다 0.3세, 20년 전보다 4.6세, 10년 전보다 2.3세가 늦어진 수치이다. 이처럼 만혼(晩婚)의 증가로 인해 저출산 문제는 더욱 심화되고 있다.

결혼과 출산: 국가적 과제

결혼과 출산은 단순히 개인의 선택을 넘어 사회를 유지하고 전승하는 기본 토대로 여겨져 왔다. 과거에는 결혼하지 못한 과년한 남녀를 개인적 불행으로만 보지 않고 국가적 문제로 인식했다. 특히 초저출산 문제는 현재 한국 사회가 시급히 해결해야 할 국가적 과제이다. 과거에는 ‘결혼애국’, ‘출산보국’이라는 개념이 있었으나, 현대 사회에서는 결혼과 출산이 개인의 문제가 아닌 범국가적인 문제라는 인식의 변화가 필요하다.